香瓔ニュース

【詳細情報公開】'25 香瓔セミナーのご案内

2025年08月01日研修会

毎日猛暑が続いておりますが、体調に気を付けて過ごしたいものです。

さて、本日より毎年恒例の香瓔セミナーの申込が始まりました。

詳細について紹介いたします。

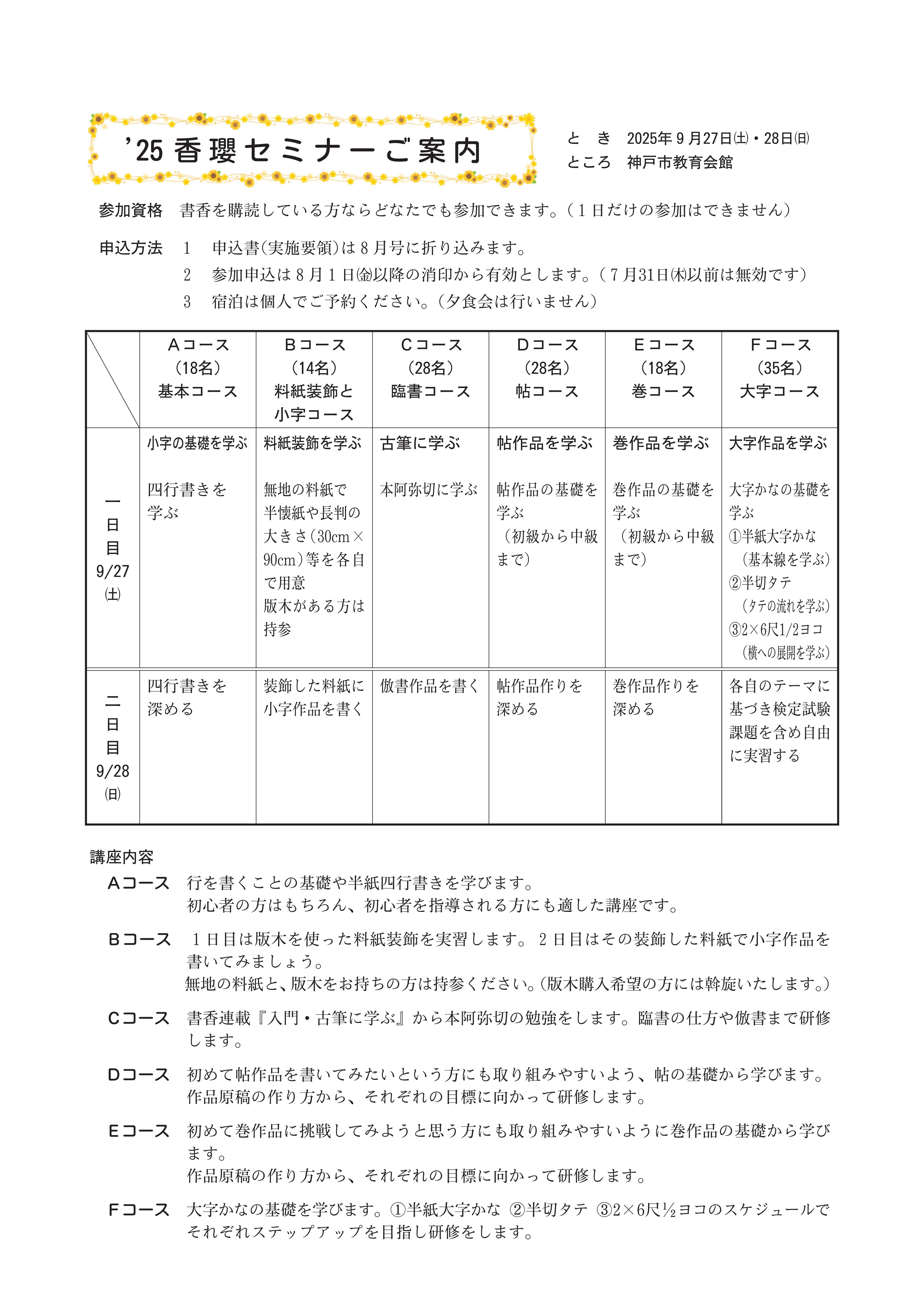

■とき・ところ

令和7年9月27日(土)〜28日(日)神戸市教育会館 にて開催します。

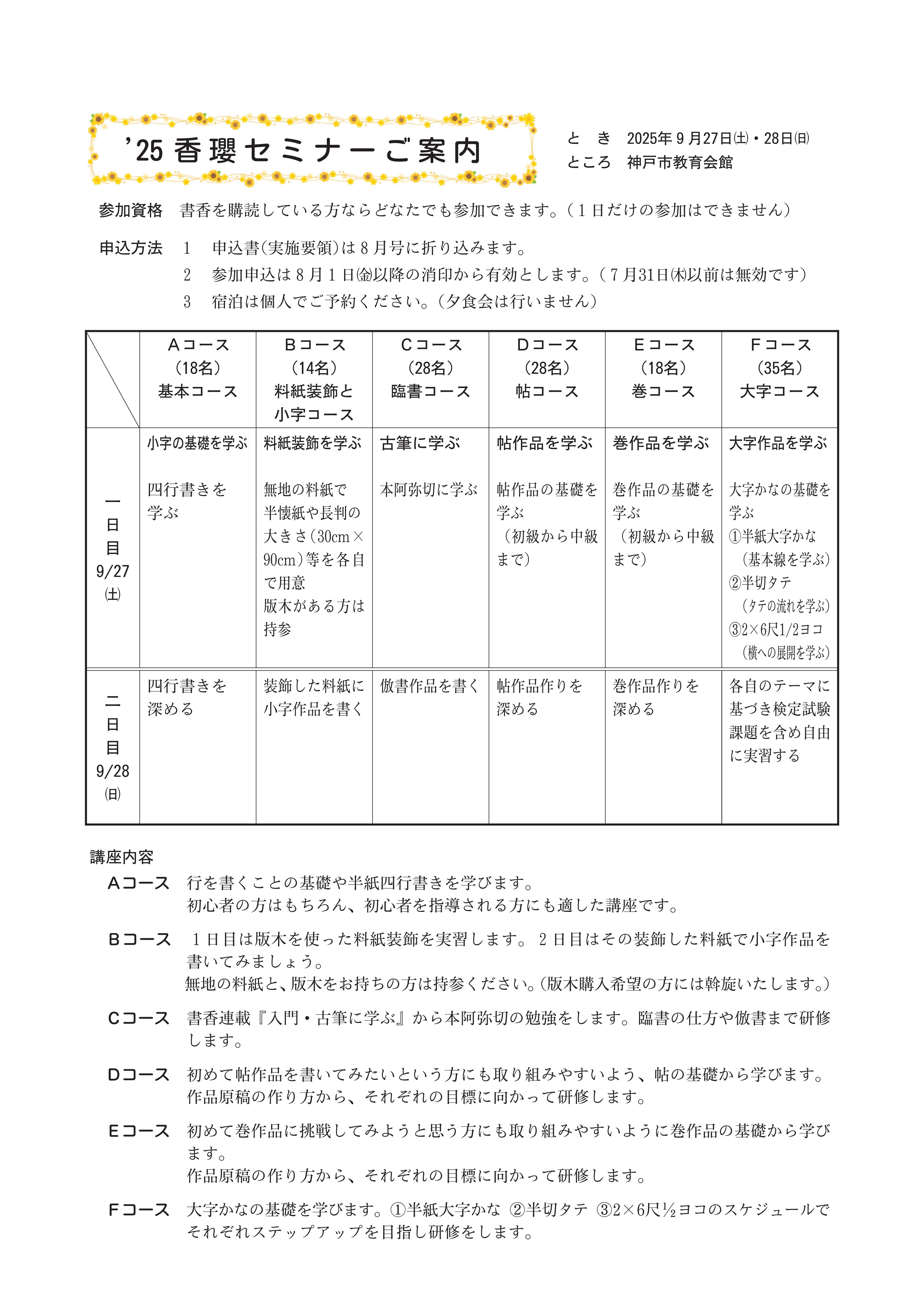

A(基本)・B(料紙装飾と小字)・C(臨書)・D(帖)・E(巻)・F(大字)のコースで募集しております。

▼今年の香瓔セミナーの詳細

☞去年の様子はこちら

■申し込みについて

7月発送の月刊誌「書香」8月号(530号)に「'25香瓔セミナー開催要項」を同封しております。

参加希望の方は、「申込用紙」及び「受講票」に必要事項を記入の上、返信用封筒と共にお送りください。

※郵便にて8月1日(金)消印から受け付けます。

開催要項をお持ちでなく参加希望の方は、香瓔会事務所(TEL.0795-48-5495)までお知らせください。

初めての方、初歩の方、これから指導されようとしている方など大歓迎です!

一人でも多くの方のご参加をいただきたく、ご案内いたします。ぜひ、周りのお仲間もお誘いください!

■詳細

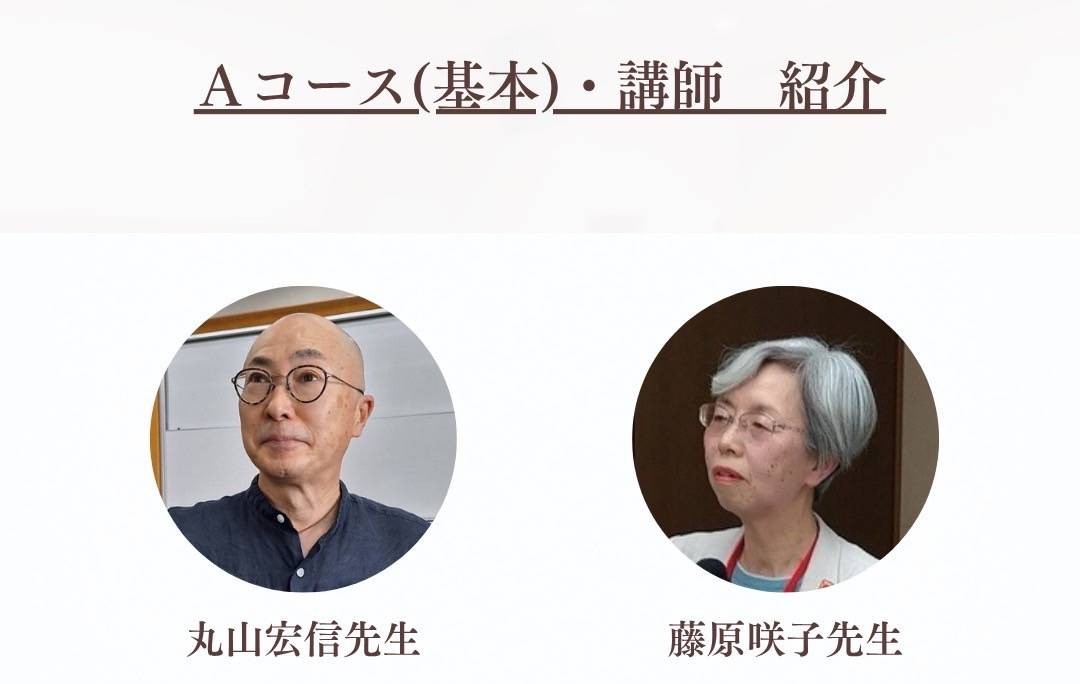

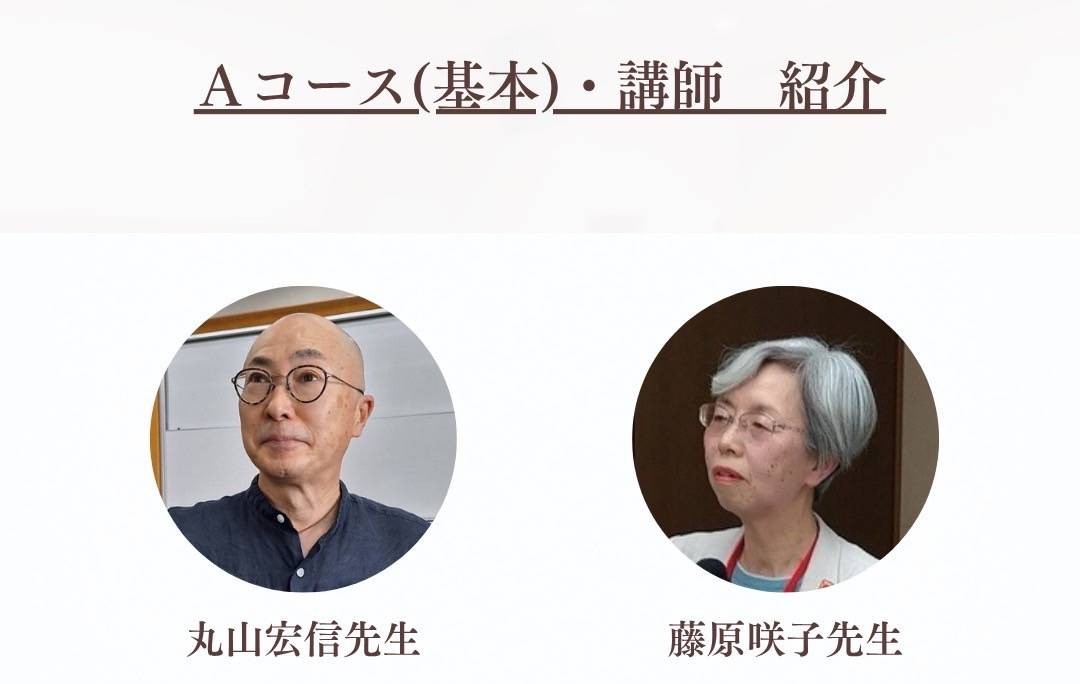

A(基本)コース

用具の選び方、筆の持ち方、基本の柳葉線の書き方など、基本を徹底的に学びます。

初歩の方、これから指導しようとされる方、お待ちしております!

B(料紙装飾と小字)コース

版木を使い料紙装飾を実習します。その料紙に自由に小字作品を書いていきます。

書く楽しみがグレードアップし、今後の作品づくりの視野が広がることでしょう。

C(臨書)コース

最小の古筆と言われながら動的な魅力溢れる本阿弥切の表現に迫ります。

倣書にも挑戦し、ぜひ作品に活かしてマンネリから脱皮しましょう。

特別に複製本も見られるチャンスです!

D(帖)コース

4行書きを基に、ポイントを押さえながら誰が見ても無理のない散らし書きを学びます。

初めて帖に挑戦する方は2~4枚、中級者は8枚を目標、上級者は12枚に挑戦してみましょう。

E(巻)コース

和歌1首を半紙横6行に書くことから始め、4首をバランスよく並べ、ポイントを押さえながら進めていきます。

初めての方からより深めたい方まで幅広く対応いたします。

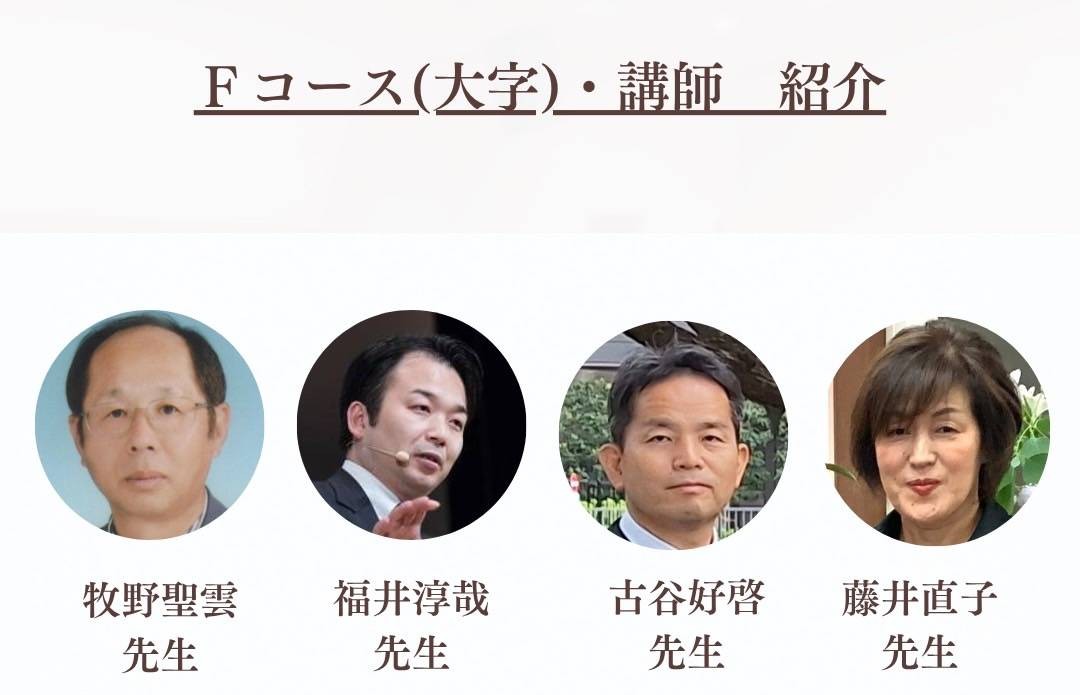

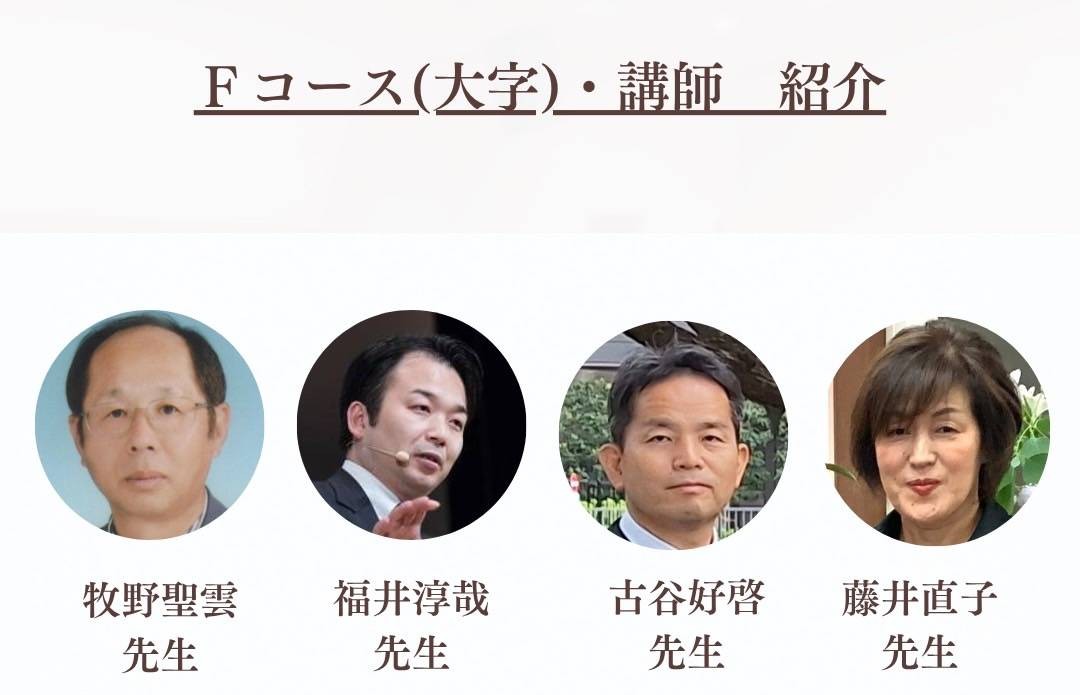

F(大字)コース

大字がなの基礎を学びます。

①半紙大字がな、②半切タテ、③2×6尺1/2ヨコサイズまで自分のペースで深めることができます。

初心者大歓迎!皆様のご参加お待ちしております!

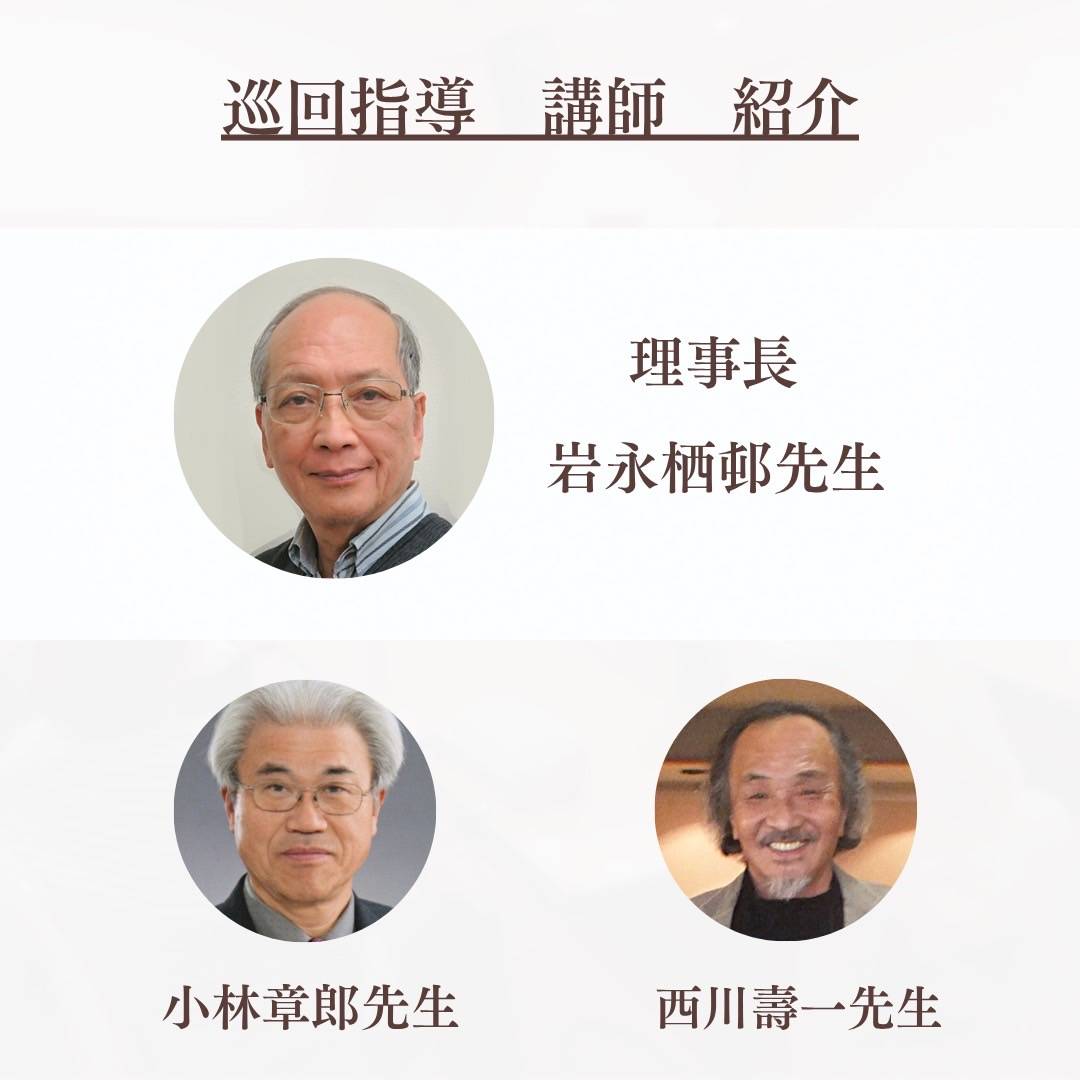

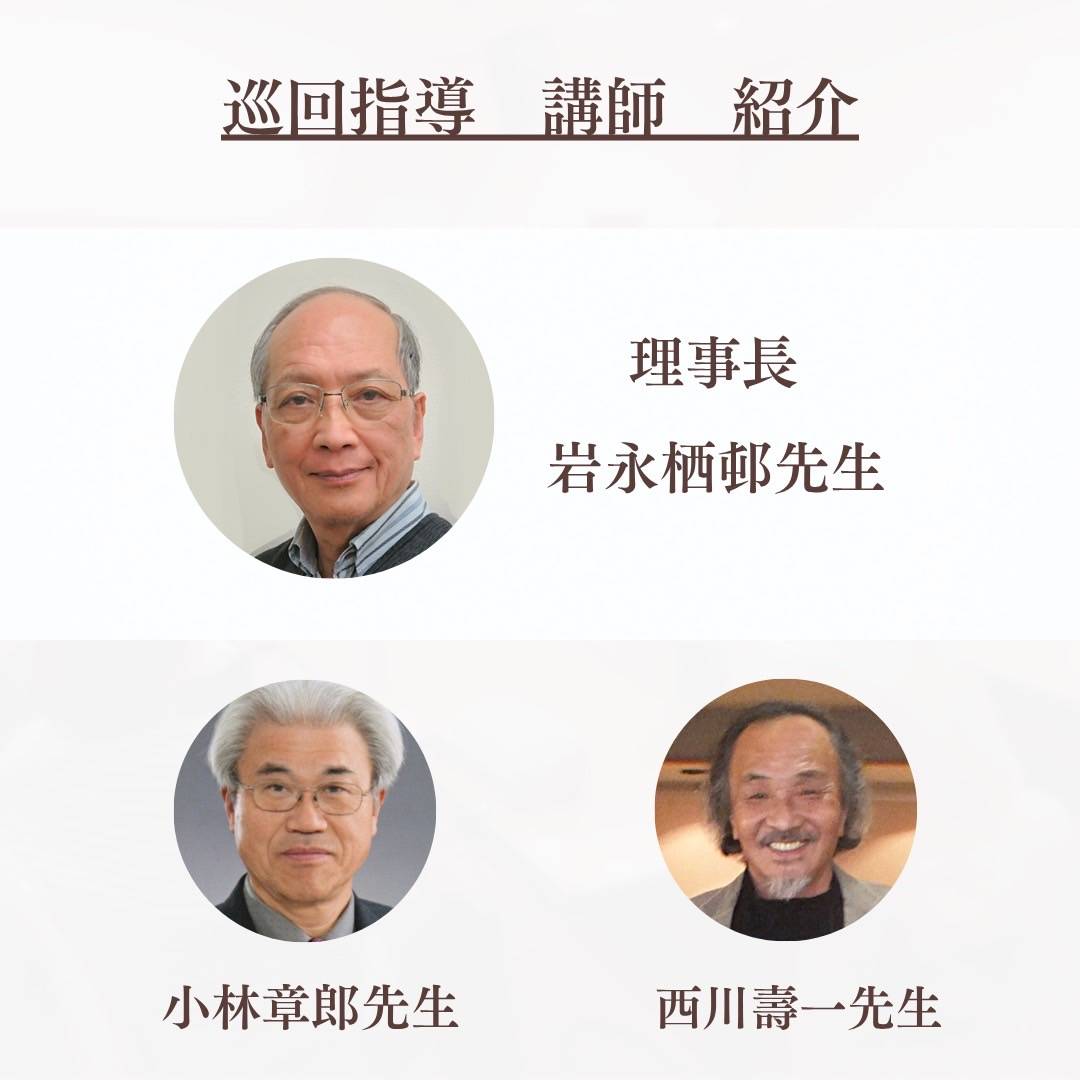

▲巡回指導してくださる先生方です

上記先生方以外にも、巡回しているスタッフに気軽にご相談できる体制を整えております。

ーーーーー2024年の参加者の感想を一部ご紹介しますーーーーーー

「初心者の私にとって、基本から 学べる事で新たな発見、時には再確認をする内容で、心豊かな経験をした二日間でした」

「倣書を学びたいと思い、臨書の講座を選びました。臨書をするにあたっては、筆や墨など悩み所がたくさんあり、先生にお聞きしたいと思っていました。『今さら聞けない臨書の事』など、初歩的な事を改めて知る機会 を与えて下さり、本当に勉強になりました」

「書香で見かけるお名前の方との友好を深めることもできた、意義あるセミナーでした。ありがとうございました」

「2日間で何回も添削を受けながら、作品を仕上げました。今回は自分の欠点をはっきりと指摘してくださり、今までとは違った作品が書けるように魔法をかけていただいたようでした」

「筆運びの微細な動きに気づき、普段意識していなかった点を確認する良い機会となりました」

「大字がなについて、普段は床に座って作品を書いていますが、セミナーでは机で立ちながら作品を書くことをし、立って書く際の腕や体の使い方、姿勢を学びました」

(情報部U)

さて、本日より毎年恒例の香瓔セミナーの申込が始まりました。

詳細について紹介いたします。

■とき・ところ

令和7年9月27日(土)〜28日(日)神戸市教育会館 にて開催します。

A(基本)・B(料紙装飾と小字)・C(臨書)・D(帖)・E(巻)・F(大字)のコースで募集しております。

▼今年の香瓔セミナーの詳細

☞去年の様子はこちら

■申し込みについて

7月発送の月刊誌「書香」8月号(530号)に「'25香瓔セミナー開催要項」を同封しております。

参加希望の方は、「申込用紙」及び「受講票」に必要事項を記入の上、返信用封筒と共にお送りください。

※郵便にて8月1日(金)消印から受け付けます。

開催要項をお持ちでなく参加希望の方は、香瓔会事務所(TEL.0795-48-5495)までお知らせください。

初めての方、初歩の方、これから指導されようとしている方など大歓迎です!

一人でも多くの方のご参加をいただきたく、ご案内いたします。ぜひ、周りのお仲間もお誘いください!

■詳細

A(基本)コース

用具の選び方、筆の持ち方、基本の柳葉線の書き方など、基本を徹底的に学びます。

初歩の方、これから指導しようとされる方、お待ちしております!

B(料紙装飾と小字)コース

版木を使い料紙装飾を実習します。その料紙に自由に小字作品を書いていきます。

書く楽しみがグレードアップし、今後の作品づくりの視野が広がることでしょう。

C(臨書)コース

最小の古筆と言われながら動的な魅力溢れる本阿弥切の表現に迫ります。

倣書にも挑戦し、ぜひ作品に活かしてマンネリから脱皮しましょう。

特別に複製本も見られるチャンスです!

D(帖)コース

4行書きを基に、ポイントを押さえながら誰が見ても無理のない散らし書きを学びます。

初めて帖に挑戦する方は2~4枚、中級者は8枚を目標、上級者は12枚に挑戦してみましょう。

E(巻)コース

和歌1首を半紙横6行に書くことから始め、4首をバランスよく並べ、ポイントを押さえながら進めていきます。

初めての方からより深めたい方まで幅広く対応いたします。

F(大字)コース

大字がなの基礎を学びます。

①半紙大字がな、②半切タテ、③2×6尺1/2ヨコサイズまで自分のペースで深めることができます。

初心者大歓迎!皆様のご参加お待ちしております!

▲巡回指導してくださる先生方です

上記先生方以外にも、巡回しているスタッフに気軽にご相談できる体制を整えております。

ーーーーー2024年の参加者の感想を一部ご紹介しますーーーーーー

「初心者の私にとって、基本から 学べる事で新たな発見、時には再確認をする内容で、心豊かな経験をした二日間でした」

「倣書を学びたいと思い、臨書の講座を選びました。臨書をするにあたっては、筆や墨など悩み所がたくさんあり、先生にお聞きしたいと思っていました。『今さら聞けない臨書の事』など、初歩的な事を改めて知る機会 を与えて下さり、本当に勉強になりました」

「書香で見かけるお名前の方との友好を深めることもできた、意義あるセミナーでした。ありがとうございました」

「2日間で何回も添削を受けながら、作品を仕上げました。今回は自分の欠点をはっきりと指摘してくださり、今までとは違った作品が書けるように魔法をかけていただいたようでした」

「筆運びの微細な動きに気づき、普段意識していなかった点を確認する良い機会となりました」

「大字がなについて、普段は床に座って作品を書いていますが、セミナーでは机で立ちながら作品を書くことをし、立って書く際の腕や体の使い方、姿勢を学びました」

(情報部U)